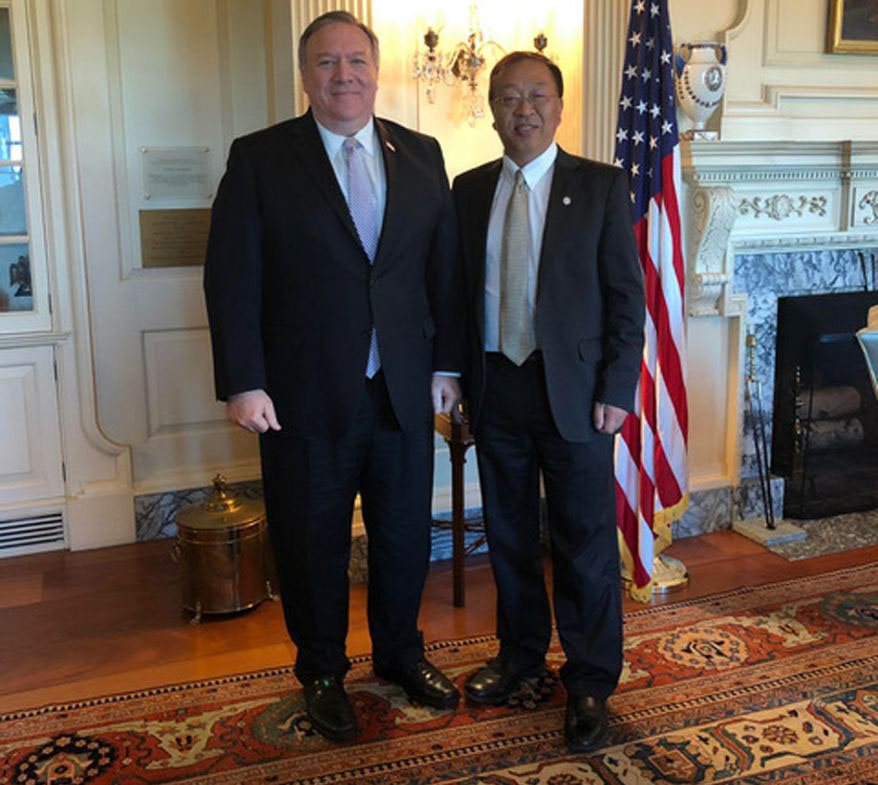

дёӯзҫҺжӯЈеңЁиө°еҗ‘ж–ӯдәӨпјҢ幕еҗҺжҺЁжүӢз«ҹжҳҜдёҖдёӘдёӯеӣҪдәәиў«йӘӮеҸӣеҫ’ | 2020-07-20 22:26:12 (иў«йҳ…иҜ» 1100 ж¬Ў) |  | | еӣҫзүҮдёҠпјҡеӣҪеҠЎеҚҝиҝҲе…ӢВ·еҪӯдҪ©еҘҘпјҲе·ҰпјүдҪҷиҢӮжҳҘпјҲеҸіпјү(еӣҪеҠЎйҷўз…§зүҮ)

еӣҫзүҮдёӢпјҡдҪҷиҢӮжҳҘеҸҠзҫҺеӣҪеӯҰиҖ…еҸҚеҜ№еҜ№еҸ°ж ёжӯҰ-е…ЁзҗғеҸ°ж№ҫз ”з©¶жүҖз ”и®ЁдјҡгҖӮ

2020-7-20 ж–°й—»жқҘжәҗпјҡThe Washington Times гҖҠеҚҺзӣӣйЎҝж—¶жҠҘгҖӢ

д»ҺжҜӣжіҪдёңж—¶д»Јзҡ„дёӯеӣҪеҲ°иҝ·йӣҫиҲ¬зҡ„зңҹзӣёпјҡдҪҷиҢӮжҳҘжҳҜйҮҚж–°дәҶи§ЈеҢ—дә¬зҡ„е…ій”®дәәзү©

дҪҷиҢӮжҳҘпјҲMiles YuпјүеңЁжҜӣжіҪдёңж–ҮеҢ–еӨ§йқ©е‘Ҫзҡ„з–ҜзӢӮж—¶жңҹејҖе§ӢдәҶеңЁдёӯеӣҪеҶңжқ‘зҡ„з”ҹжҙ»гҖӮеҪ“ж—¶зәўеҚ«е…өзӢӮзғӯеҲҶеӯҗеңЁе…ЁеӣҪдёІиҒ”пјҢжҚЈжҜҒ并ж¶ҲзҒӯдәҶиҜҘеӣҪжүҖжңүзҡ„дј з»ҹж–ҮеҢ–е’Ңиө„жң¬дё»д№үз—•иҝ№гҖӮеӣҪеҠЎеҚҝиҝҲе…Ӣ-蓬дҪ©еҘҘиҜҙпјҢеҮәз”ҹдәҺдёӯеӣҪзҡ„иҝҲе°”ж–Ҝ-дҪҷжҳҜвҖңжҲ‘зҡ„еӣўйҳҹзҡ„ж ёеҝғйғЁеҲҶпјҢе°ұеҰӮдҪ•зЎ®дҝқжҲ‘们еңЁйқўеҜ№зҡ„жҢ‘жҲҳж—¶дҝқжҠӨзҫҺеӣҪдәәе’ҢдҝқйҡңжҲ‘们зҡ„иҮӘз”ұеҗ‘жҲ‘жҸҗеҮәе»әи®®вҖқгҖӮеҰӮд»ҠпјҢд»–жҳҜеӣҪеҠЎеҚҝиҝҲе…ӢВ·еҪӯдҪ©еҘҘпјҲMike Pompeo пјүзҡ„йҰ–еёӯдёӯеӣҪж”ҝзӯ–е’Ң规еҲ’йЎҫй—®пјҢжҳҜйӮЈдәӣдҪҚдәҺеӣҪеҠЎйҷўдёғжҘје……ж»Ўдј еҘҮзҡ„ж”ҝзӯ–规еҲ’дәәеЈ«зҡ„йҮҚиҰҒдёҖе‘ҳпјҢд№ҹжҳҜзҫҺеӣҪеӨ–дәӨж”ҝзӯ–зҡ„йЎ¶еұӮдәәзү©пјҢи·қеҪӯдҪ©еҘҘзҡ„еҠһе…¬е®Өд»…еҮ жӯҘд№ӢйҒҘгҖӮдёҖж¬ЎдёҚеҸҜиғҪзҡ„ж—…зЁӢпјҢеҜ№д»–дә§з”ҹдәҶж·ұиҝңзҡ„еҪұе“ҚгҖӮвҖңеңЁе…ұдә§дё»д№үдёӯеӣҪй•ҝеӨ§пјҢзҺ°еңЁзҡ„жҲ‘з”ҹжҙ»еңЁзҫҺеӣҪжўҰдёӯпјҢжҲ‘и®Өдёәдё–з•Ңеә”иҜҘжҜ«дёҚеҗқ啬ең°ж„ҹи°ўзҫҺеӣҪпјҢжӯЈеҰӮ[жҖ»з»ҹ] йҮҢж №иҜҙпјҢзҫҺеӣҪд»ЈиЎЁзқҖвҖҳең°зҗғдёҠдәәзұ»жңҖеҗҺгҖҒжңҖеҘҪзҡ„еёҢжңӣвҖҷгҖӮвҖқдҪҷе…Ҳз”ҹеңЁжҺҘеҸ—гҖҠеҚҺзӣӣйЎҝж—¶жҠҘгҖӢзӢ¬е®¶йҮҮи®ҝж—¶иҜҙпјҢвҖңжҲ‘зңҹзҡ„зӣёдҝЎиҝҷдёҖзӮ№гҖӮвҖқеҪӯдҪ©еҘҘе…Ҳз”ҹиөһжү¬дҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹжҳҜвҖңжҲ‘еӣўйҳҹзҡ„ж ёеҝғгҖӮиҝҷдёӘеӣўйҳҹеҗ‘жҲ‘е»әи®®еҰӮдҪ•еңЁйқўеҜ№[дёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡ]зҡ„жҢ‘жҲҳж—¶зЎ®дҝқжҲ‘们дҝқжҠӨзҫҺеӣҪдәә民并дҝқйҡңжҲ‘们зҡ„иҮӘз”ұгҖӮвҖқ规еҲ’еҠһе…¬е®Өжӣҫз»Ҹз”ұ1947е№ҙеҮәзүҲзҡ„гҖҠXе…Ҳз”ҹгҖӢзҡ„дҪңиҖ…д№”жІ»В·иӮҜеҚ—пјҲGeorge KennanпјүйўҶеҜјгҖӮиҜҘжңәжһ„дёәзҫҺеӣҪеҶ·жҲҳйҒҸеҲ¶ж”ҝзӯ–еҘ е®ҡдәҶеҹәзЎҖпјҢиҜҘж”ҝзӯ–жңҖз»Ҳе°ҶиӢҸиҒ”йҖҒиҝӣдәҶеҺҶеҸІзҡ„зҒ°зғ¬дёӯгҖӮдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹеӨҡе№ҙдёәгҖҠеҚҺзӣӣйЎҝж—¶жҠҘгҖӢж’°еҶҷвҖң йҖҸи§ҶдёӯеӣҪвҖқдё“ж Ҹж–Үз« гҖӮд»–1985е№ҙд»ҺдёӯеӣҪеүҚеҫҖзҫҺеӣҪгҖӮеӣӣе№ҙеҗҺзҡ„еӨ©е®үй—Ёе№ҝеңәжҠ—и®®жҙ»еҠЁдёҺй•ҮеҺӢеҸ‘з”ҹд№ӢеҗҺпјҢдҪңдёәдёҖеҗҚеӯҰз”ҹпјҢд»–жҲҗдёәиҮӘз”ұдёҺж°‘дё»зҡ„з§ҜжһҒеҖЎеҜјиҖ…гҖӮеңЁеҠ е·һеӨ§еӯҰдјҜе…ӢеҲ©еҲҶж ЎиҺ·еҫ—еҚҡеЈ«еӯҰдҪҚеҗҺпјҢд»–еңЁй©¬йҮҢе…°е·һе®үзәіжіўеҲ©ж–Ҝзҡ„жө·еҶӣеӯҰйҷўжӢ…д»»зҺ°д»ЈдёӯеӣҪе’ҢеҶӣдәӢеҸІж•ҷжҺҲгҖӮ

е…ій”®еҶізӯ–иҖ…

еңЁиҝҮеҺ»дёүе№ҙдёӯпјҢдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹдёҖзӣҙжҳҜе·қжҷ®ж”ҝеәңеҶ…ејәеӨ§зҡ„幕еҗҺеҠӣйҮҸгҖӮе·қжҷ®ж”ҝеәңе·ІйҮҚеЎ‘дәҶзҫҺеӣҪеҜ№еҚҺж”ҝзӯ–пјҢиҜҘж”ҝзӯ–йҮҚж–°е®ҡд№үдёӯеӣҪдёәзҫҺеӣҪжңҖйҮҚиҰҒзҡ„жҲҳз•ҘеҜ№жүӢгҖӮдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹе°ҶеҜ№еҫ…дёӯеӣҪзҡ„ж–°ж–№ејҸз§°дёәвҖңеҺҹеҲҷжҖ§зҺ°е®һдё»д№үвҖқгҖӮвҖңдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹжҳҜеӣҪе®қпјҢвҖқйҖҖдј‘зҡ„з©әеҶӣеҮҶе°ҶгҖҒдёңдәҡе’ҢеӨӘе№іжҙӢдәӢеҠЎеҠ©зҗҶеӣҪеҠЎеҚҝжҲҙз»ҙВ·еҸІиҝӘеЁҒпјҲGen.David Stilwellпјүе°ҶеҶӣиҜҙпјҢвҖңд»–дәҶи§Јж°‘дё»дёҺдё“еҲ¶з»ҹжІ»д№Ӣй—ҙзҡ„еҢәеҲ«пјҢ并且иғҪжҜ”жҲ‘и®ӨиҜҶзҡ„д»»дҪ•дәәжӣҙеҘҪең°и§ЈйҮҠе®ғгҖӮвҖқеңЁзҷҪе®«пјҢеӣҪ家е®үе…ЁеүҜйЎҫй—®еҚҡжҳҺпјҲMatt Pottingerпјүд№ҹжҳҜдёӯеӣҪж”ҝзӯ–зҡ„дҪҺи°ғиҖҢжңүеҪұе“ҚеҠӣзҡ„еҸӮдёҺиҖ…пјҢд»–з§°дҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹжҳҜе·қжҷ®ж”ҝеәңеӨ–дәӨж”ҝзӯ–еӣўйҳҹзҡ„вҖңе®қиҙөиө„жәҗвҖқ гҖӮеҚҡжҳҺиҜҙпјҡвҖңеңЁжһҒжқғдё»д№үдёӢжҲҗй•ҝзҡ„з»ҸйӘҢдҪҝд»–жҲҗдёәжһҒжқғжңҖжңүеҠӣзҡ„ж•Ңдәәд№ӢдёҖгҖӮвҖқеҸІиҝӘеЁҒе…Ҳз”ҹиҜҙпјҢдёҚд»…д»ҺеӯҰжңҜи§’еәҰпјҢиҖҢдё”дҪңдёәж”ҝзӯ–е®һи·өиҖ…пјҢдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹеҜ№зҫҺеӣҪе’ҢдёӯеӣҪеҗ„з§ҚеӯҰиҜҙзҡ„зҷҫ科全д№ҰиҲ¬зҡ„зҹҘиҜҶз»ҷд»–з•ҷдёӢдәҶжңҖж·ұеҲ»зҡ„еҚ°иұЎгҖӮзҺ°е№ҙ57еІҒзҡ„дҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹпјҢдҪңдёәеҜ№дёӯеӣҪж”ҝзӯ–规еҲ’зҡ„е…ій”®е®ҳе‘ҳпјҢд»–дҪңдёәжҷәеҠӣй©ұеҠЁеҠӣйҮҸпјҢдёҖзӣҙеңЁеё®еҠ©еҪӯдҪ©еҘҘе…Ҳз”ҹе’ҢеҸІиҝӘеЁҒе…Ҳз”ҹеҲ¶е®ҡе’Ңжү§иЎҢе·қжҷ®жҖ»з»ҹйқўеҜ№дёӯеӣҪж—¶вҖңзҫҺеӣҪ第дёҖвҖқзҡ„ж”ҝзӯ–гҖӮдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹжҳҜдёҖдҪҚд»Ҙдёӯж–ҮдёәжҜҚиҜӯзҡ„дәәпјҢд№ҹжҳҜдёҖдҪҚи®ӯз»ғжңүзҙ зҡ„еҲҶжһҗ家пјҢжҳҜдёәж•°дёҚеӨҡзҡ„жңүиғҪеҠӣи§ЈиҜ»дёӯеӣҪиҜқиҜӯзҡ„зҫҺеӣҪй«ҳзә§е®ҳе‘ҳд№ӢдёҖгҖӮдҪҷе…Ҳз”ҹиғҪеӨҹиҜҶеҲ«еңЁдёӯеӣҪйўҶеҜјеұӮйҡҗи—Ҹзҡ„жјҸжҙһе’ҢејұзӮ№пјҢиҝҷдёҖзӮ№д»–жҜ”зҫҺеӣҪжңқйҮҺеӨ§еӨҡж•°дёӯеӣҪй—®йўҳ专家еҒҡеҫ—жӣҙеҘҪгҖӮдҫӢеҰӮпјҢеҢ—дә¬дҪҝз”ЁиҜёеҰӮвҖңеҸҢиөўвҖқпјҢвҖңзӣёдә’е°ҠйҮҚвҖқе’Ңе…¶д»–дёӯеӣҪи°ҡиҜӯд№Ӣзұ»зҡ„иҜҚпјҢдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹз§°д№ӢдёәвҖңеҰӮжһңдҪ зңҹзҡ„дәҶи§ЈдёӯеӣҪзҡ„иҜӯиЁҖе’Ңж–ҮеҢ–пјҢе°ұжҳҺзҷҪйӮЈдёҚиҝҮжҳҜжұүиҜӯдёӯжҜ«ж— ж„Ҹд№үзҡ„йҷҲиҜҚж»Ҙи°ғгҖӮвҖқ

йҖҡиҝҮеҲ©з”Ёж°‘дё»зҡ„ејҖж”ҫе’Ңз»Ҹеёёж··д№ұзҡ„ж”ҝжІ»дәӨжөҒпјҢдёӯеӣҪйўҶеҜјеұӮвҖңе·Із»ҸиғҪеӨҹдҝҳиҺ·еҫҲеӨ§дёҖйғЁеҲҶзҫҺеӣҪеҜ№еҚҺж”ҝзӯ–зІҫиӢұйҳ¶еұӮдәәеЈ«пјҢ并让他们еңЁиҘҝж–№иө„жң¬е’Ңжҷәеә“зҡ„жёёиҜҙдёӯдёәдёӯе…ұеӣҪи®Ёд»·иҝҳд»·гҖӮиҖҢзҫҺеӣҪеҚҙйҒӯеҸ—жҢҒз»ӯдёҚж–ӯзҡ„жү№иҜ„пјҢз§°жҲ‘们дёәжүҖи°“зҡ„вҖңжҠЁеҮ»дёӯеӣҪд»ҪеӯҗвҖқпјҢеҸҰдёҖдәӣзҫҺеӣҪдәәиў«еҲҷе®ҡзҪӘдёәвҖңиҫ№зјҳз–ҜеӯҗвҖқпјҢ称他们еҜ№дёӯеӣҪж”ҝжқғзҡ„жғіжі•жҳҜжұЎз§Ҫд»ҘеҸҠдёҚжӯЈзЎ®зҡ„гҖӮвҖқдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹиҜҙгҖӮд»–иҜҙпјҢе·қжҷ®ж”ҝеәңжҳҜеҮ еҚҒе№ҙжқҘ第дёҖдёӘи®ӨиҜҶеҲ°еҢ—дә¬жү“вҖңзҫҺеӣҪзүҢвҖқиҝңеҘҪдәҺзҫҺеӣҪжү“вҖң дёӯеӣҪзүҢвҖқзҡ„ж”ҝеәңгҖӮд»–иҝҳи®ӨдёәпјҢдёӯеӣҪзҡ„зі»з»ҹе®һйҷ…дёҠжҳҜз”ұдёҖдёӘдёҚж„ҝиў«еӨ–йқўпјҲиҮӘз”ұпјүдё–з•ҢжүҖеҪұе“Қзҡ„е…ұдә§е…ҡз»ҹжІ»зҡ„пјҢ他们еҶіеҝғеҲӣйҖ иҮӘе·ұзҡ„дё–з•Ң秩еәҸгҖӮеңЁй©¬е…ӢжҖқеҲ—е®Ғдё»д№үжҖқжғіе’Ңд»ҘдёӯеӣҪдёәдёӯеҝғзҡ„ж°‘ж—Ҹдё»д№үзҡ„ејәеҢ–дёӢпјҢиҜҘдҪ“зі»е·ІжҲҗдёәдёҖдёӘеҖјеҫ—дёҘиӮғеҜ№еҫ…зҡ„жҲҳз•Ҙз«һдәүиҖ…пјҢиҝҷдёӨз§Қдё»д№үзҡ„з»“еҗҲдҪҝдёӯеӣҪиҜ•еӣҫжҠҠиҮӘе·ұзҪ®дәҺдё–з•Ңзҡ„йҒ“еҫ·е’Ңж”ҝжІ»дёӯеҝғпјҢд»ҘзүәзүІиҘҝж–№зҡ„иҮӘз”ұ秩еәҸе’Ңж°‘дё»дёәд»Јд»·пјҢдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹиҜҙгҖӮеҪӯдҪ©еҘҘе…Ҳз”ҹеңЁжңҖиҝ‘зҡ„еҮ еңәи®ІиҜқдёӯжҰӮиҝ°дәҶеӣҪеҠЎйҷўзҡ„ж–°ж–№еҗ‘пјҢе…¶дёӯзү№еҲ«жҢҮеҮәпјҢдёӯе…ұжүҚжҳҜеҸҢиҫ№е…ізі»зҡ„еҮәй—®йўҳзҡ„еҺҹеӣ пјҢиҖҢдёҚжҳҜдёӯеӣҪдәәж°‘гҖӮеӣҪеҠЎеҚҝжӣҫзӣҙиЁҖдёҚи®іең°жү№иҜ„дәҶд»–и®ӨдёәжҳҜеҢ—дә¬зҡ„дёҚеҪ“иЎҢдёәпјҢеҢ…жӢ¬зҪ‘з»ңж”»еҮ»пјҢзҹҘиҜҶдә§жқғзӣ—зӘғпјҢеңЁеҚ—дёӯеӣҪжө·зҡ„йўҶеңҹдҫөз•Ҙе’ҢеңЁдёӯе…ұеӣҪиҘҝйғЁй•ҮеҺӢи¶…иҝҮ100дёҮеҗҚз»ҙеҗҫе°”ж—ҸдәәгҖӮеҸІиҝӘеЁҒе…Ҳз”ҹиҜҙпјҢдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹжҳҜе®ҡжңҹжҲҳз•Ҙдјҡи®®зҡ„е…ій”®дәәзү©пјҢиҝҷдәӣдјҡи®®жңүеҠ©дәҺзҫҺеӣҪеӢҫеӢ’еҮәеұҖеҠҝзҡ„е…ЁиІҢд»ҘеҸҠжҳҜеҰӮдҪ•еҸ‘з”ҹзҡ„гҖӮвҖңдҪңдёәдёҖдёӘж°‘ж—ҸпјҢдёҖз§Қж–ҮеҢ–пјҢжҲ‘们йғҪж¬ЈиөҸдёӯеӣҪпјҢжҠҠе®ғе’ҢдёӯеӣҪж”ҝеәңд»ҘеҸҠдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡеҢәеҲ«ејҖжқҘгҖӮвҖқеҸІиҝӘеЁҒе…Ҳз”ҹиҜҙгҖӮвҖңдҪҷе…Ҳз”ҹеңЁиҝҷдёӘеҲ¶еәҰдёӢжҲҗй•ҝзҡ„з»ҸйӘҢжҳҜж— д»·зҡ„гҖӮвҖқ

дёӯе…ұеӣҪе°‘е№ҙж—¶д»Ј

дҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹеҮәз”ҹдәҺе®үеҫҪзңҒдёңйғЁпјҢеңЁзҺ°д»ҠдёӯеӣҪзү№еӨ§еҹҺеёӮд№ӢдёҖзҡ„йҮҚеәҶй•ҝеӨ§гҖӮд»Һ1966е№ҙејҖе§ӢпјҢжҜӣжіҪдёңж—¶д»Јзҡ„дёӯеӣҪйҒӯеҸ—дәҶжңҖж–°зҡ„еҚҒе№ҙжө©еҠ«пјҢиҜҘж—¶жңҹиў«з§°дёәж–ҮеҢ–еӨ§йқ©е‘ҪгҖӮдёәдәҶз¬ҰеҗҲе…ұдә§дё»д№үйқ©е‘Ҫж•ҷжқЎпјҢеҺҶеҸІиў«жё…йҷӨпјҢжҲҗеҚғдёҠдёҮзҡ„зәўеҚ«е…өиө°дёҠиЎ—еӨҙпјҢе°Ҷж•°д»ҘзҷҫдёҮи®Ўзҡ„дәәжү“дёәвҖңеӣҪ家зҡ„ж•ҢдәәвҖқгҖӮвҖңиҷҪ然жҲ‘иҝҳеӨӘе№ҙиҪ»пјҢдёҚиғҪе®Ңе…ЁдҪ“йӘҢеҲ°еҪ“ж—¶зҡ„ж”ҝжІ»з–ҜзӢӮпјҢвҖқдҪҷе…Ҳз”ҹеңЁйҮҮи®ҝдёӯеӣһеҝҶйҒ“пјҢвҖңжҲ‘зҡ„з«Ҙе№ҙзҡ„зәҜзңҹиҝҳжҳҜжғЁйҒӯжҝҖиҝӣйқ©е‘Ҫзҡ„жҡҙеҠӣпјҢиҚ’иҜһгҖҒе°–й”җзҡ„ж„ҸиҜҶеҪўжҖҒзҡ„з ҙеқҸгҖҒйў иҰҶгҖӮз”ҹжҙ»гҖҒзӨҫдјҡдҝЎд»»е’Ңе…¬е…ұд№ дҝ—иў«жҜҒпјҢ并еҜ№иҘҝж–№жҲ–вҖңиө„дә§йҳ¶зә§вҖқзҡ„д»»дҪ•дёңиҘҝйғҪжҖҖжңүд»ҮжҒЁгҖӮиҝҷдҪҚеӯҰиҖ…иҜҙпјҢеңЁж–ҮеҢ–еӨ§йқ©е‘Ҫжңҹй—ҙпјҢж•°зҷҫдёҮдәәзҡ„з”ҹе‘Ҫиў«жҜҒзҒӯгҖӮж–ҮеҢ–еӨ§йқ©е‘Ҫд»Ҙ1976е№ҙжҜӣжіҪдёңйҖқдё–иҖҢе‘Ҡз»ҲпјҢеңЁйӮ“е°Ҹе№іе’Ңе…¶д»–жҜӣжіҪдёң继任иҖ…зҡ„йўҶеҜјдёӢе»әз«ӢдәҶж”№йқ©ејҸе…ұдә§дё»д№үгҖӮиҜ„и®ә家иҜҙпјҢеҰӮд»ҠеңЁеҗҢж—¶жӢ…д»»дёӯе…ұжҖ»д№Ұи®°е’ҢдёӯеӣҪеӣҪ家主еёӯд№ иҝ‘е№ійўҶеҜјдёӢпјҢж–ҮеҢ–еӨ§йқ©е‘Ҫзҡ„и®ёеӨҡжһҒз«Ҝж Үеҝ—жҖ§иЎҢдёәжӯЈеңЁйҮҚиҝ”дёӯеӣҪпјҢеҢ…жӢ¬ж—ҘзӣҠеҠ еү§зҡ„ж„ҸиҜҶеҪўжҖҒзҒҢиҫ“е’ҢеҜ№д№ иҝ‘е№ідёӘдәәеҙҮжӢңгҖӮеҸ—еҲ°йҮҢж №зҡ„еҗҜеҸ‘пјҡй«ҳдёӯжҜ•дёҡеҗҺпјҢдҪҷиҢӮжҳҘ1979е№ҙе°ұиҜ»дәҺеӨ©жҙҘеҚ—ејҖеӨ§еӯҰгҖӮеңЁд»–зҡ„ж•ҷжҺҲдёӯпјҢжңүеҮ дҪҚзҫҺеӣҪдәәпјҢеҒҡдёәеҜҢеёғиө–зү№еӯҰиҖ…дәӨжөҒи®ЎеҲ’зҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮд»–иҜҙпјҡвҖңжҲ‘еҫҲеҝ«ж„ҸиҜҶеҲ°пјҢжҲ‘еңЁжөӘиҙ№ж—¶й—ҙз ”з©¶ејәеҲ¶жҖ§зҡ„иҫ©иҜҒе”Ҝзү©дё»д№үе’Ңж•ҷжқЎдё»д№үзҡ„еҺҶеҸІеҸҷиҝ°гҖӮвҖқжҳҜйҮҢж №пјҲReaganпјүеҗҜеҸ‘д»–жҺўеҜ»зҫҺеӣҪгҖӮдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹйҖҡиҝҮзҫҺеӣҪд№ӢйҹіеңЁдёӯе…ұеӣҪзҡ„е№ҝж’ӯз§ҳеҜҶеҗ¬дәҶйҮҢж №еңЁ1980е№ҙзҡ„дёҖдәӣжј”и®ІгҖӮеңЁиҝҷдҪҚе№ҙиҪ»зҡ„дёӯеӣҪеӯҰиҖ…зңӢжқҘпјҢиҝҷдҪҚжҖ»з»ҹеҖҷйҖүдәәдјјд№ҺжҳҜжңҖйӣ„иҫ©зҡ„иҘҝж–№йўҶеҜјдәәпјҢд»–дәҶи§Јж„ҸиҜҶеҪўжҖҒй©ұеҠЁзҡ„жһҒжқғдё»д№үеҲ¶еәҰпјҢжҳҺзҷҪиҝҷз§ҚеҲ¶еәҰж— и®әеңЁдҪ•еӨ„е°қиҜ•пјҢйғҪдјҡйҒӯйҒҮжғЁиҙҘзҡ„еҺҹеӣ гҖӮдҪҷе…Ҳз”ҹе®ҮеӣһеҝҶиҜҙпјҢйҮҢж №жҖ»з»ҹвҖңеҗҜеҸ‘жҲ‘жқҘеҲ°дәҶзҫҺеӣҪгҖӮвҖқ1985е№ҙпјҢд»–еҲ°иҫҫзәҪзәҰзҡ„зәҰзҝ°В·иӮҜе°јиҝӘеӣҪйҷ…жңәеңәгҖӮйҡҸеҗҺд»–е°ұиҜ»дәҺе®ҫеӨ•жі•е°јдәҡе·һзҡ„ж–ҜжІғж–ҜиҺ«е°”еӯҰйҷўгҖӮеңЁеҠ е·һеӨ§еӯҰдјҜе…ӢеҲ©еҲҶж Ўзҡ„з ”з©¶з”ҹеӯҰд№ жңҹй—ҙпјҢдҪҷиҢӮжҳҘж”ҜжҢҒдәҶдёӯеӣҪзҲҶеҸ‘зҡ„еӨ§и§„жЁЎзҡ„ж°‘дё»жҠ—и®®пјҢжӯӨжҠ—и®®жңҖз»Ҳд»ҘеӨ©е®үй—ЁеӨ§еұ жқҖз»“жқҹгҖӮеңЁдјҜе…ӢеҲ©пјҢдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹз§ҜжһҒеҸӮдёҺз»„з»Үеҝ—и¶ЈзӣёжҠ•зҡ„з ”з©¶з”ҹ们пјҢ并帮еҠ©еңЁж—§йҮ‘еұұж№ҫеҢәе®үзҪ®жқҘиҮӘеӨ©е®үй—ЁдәӢ件зҡ„дёӯе…ұеӣҪйҡҫж°‘гҖӮ

д»–иҝҳдё»жҢҒдәҶдёӯеӣҪи®әеқӣпјҲChina ForumпјүпјҢиҜҘзі»еҲ—и®Іеә§дёәеҢ…жӢ¬еҗіејҳйҒ”пјҲHarry Wuпјүе’Ңж–№еҠұд№ӢпјҲFang LizhiпјүеңЁеҶ…зҡ„е…ій”®дёӯеӣҪжҢҒдёҚеҗҢж”ҝи§ҒиҖ…еҸ‘еҮәдәҶеЈ°йҹігҖӮе…¶д»–жј”и®ІиҖ…еҢ…жӢ¬еүҚй©»еҚҺеӨ§дҪҝжқҺжҙҒжҳҺ (James . Lilley)пјҢеӯҰиҖ…еӨҸеӣҙ (Orville Schell)е’ҢдҪң家еҢ…жҹҸжјӘпјҲBette Bao LordпјүгҖӮдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹ 1994е№ҙд»ҺдјҜе…ӢеҲ©иҺ·еҫ—еҚҡеЈ«еӯҰдҪҚеҗҺпјҢжҲҗдёәжө·еҶӣеӯҰйҷўзҡ„ж•ҷжҺҲпјҢеңЁйӮЈйҮҢд»–дёәж•°зҷҫеҗҚжңӘжқҘзҡ„жө·еҶӣеҶӣе®ҳж•ҷжҺҲдәҶдёӯеӣҪе’ҢеҶӣдәӢеҺҶеҸІгҖӮд»–зҡ„дёҖдәӣд»ҘеүҚзҡ„еӯҰз”ҹеңЁзҫҺеӣҪеӣҪйҳІйғЁе’ҢзҫҺеӣҪеӣҪеҠЎйҷўжӢ…д»»дёҺдёӯеӣҪжңүе…ізҡ„иҒҢеҠЎпјҢд»Қе°Ҡз§°д»–дёәвҖң дҪҷж•ҷжҺҲвҖқгҖӮвҖңж•ҷеҜјзҫҺеӣҪиҮӘз”ұе’Ңж°‘дё»зҡ„жҚҚеҚ«иҖ…ж—ўжҳҜиҚЈе№ёеҸҲжҳҜзү№жқғгҖӮвҖқд»–иҜҙпјҢ вҖңе®ғе®Ңе…Ёж»Ўи¶ідәҶжҲ‘еңЁ1980е№ҙд»ЈеҲқеҸ—зҪ—зәіеҫ·В·йҮҢж №еҗҜеҸ‘зҡ„жҖқжғіиҝҪжұӮгҖӮвҖқе°Ҫз®ЎзҫҺеӣҪжңүиҝӣжӯҘпјҢдҪҶеңЁе·қжҷ®ж”ҝеәңдёҠеҸ°еүҚпјҢе®ғеҜ№дёӯеӣҪзҡ„еҮ дёӘе…ій”®зҡ„ж”ҝзӯ–дё»еј йғҪжҳҜй”ҷиҜҜзҡ„гҖӮд»–иҜҙпјҢиҮӘд»ҺзҫҺеӣҪж”ҝеәңеңЁ1970е№ҙд»ЈдёҺеҢ—дә¬е»әз«Ӣе…ізі»д»ҘжқҘпјҢеҚҺзӣӣйЎҝеҜ№еҪұе“ҚдёӨеӣҪе…ізі»ж–№еҗ‘зҡ„иғҪеҠӣе°ұиҝҮеҲҶиҮӘдҝЎгҖӮеҶ·жҲҳж—¶жңҹзҡ„еҶізӯ–иҖ…们иөһжү¬дәҶжү“вҖң дёӯеӣҪзүҢвҖқ зҡ„зӯ–з•ҘпјҢиҝҷдёӘзӯ–з•ҘдҪҝзҫҺеӣҪдәІиҝ‘еҢ—дә¬д»Ҙжү“еҺӢиӢҸиҒ”гҖӮдҪҶдҪҷе…Ҳз”ҹи®ӨдёәпјҢеңЁзҺ°е®һдёӯпјҢжҳҜдёӯеӣҪжү“дәҶвҖңзҫҺеӣҪзүҢвҖқжқҘдёәе®ғжң¬иә«и°ӢеҸ–еҘҪеӨ„并жҚҹе®ізҫҺеӣҪзҡ„еҲ©зӣҠгҖӮе…¶ж¬ЎпјҢзҫҺеӣҪж”ҝеәңз»ҸеёёдёҚиғҪеҢәеҲҶжҲ–е……еҲҶйҳҗжҳҺдёӯеӣҪдәәж°‘дёҺжү§ж”ҝзҡ„дёӯе…ұз»ҹжІ»йҳ¶еұӮзҡ„еҢәеҲ«пјҢдҪҷе…Ҳз”ҹиҜҙгҖӮвҖңеңЁеҪ“д»Ҡзҡ„дёӯе…ұеӣҪпјҢдәә们еҜ№иө„жң¬дё»д№үпјҢиө„дә§йҳ¶зә§з”ҹжҙ»ж–№ејҸзҡ„зғӯжғ…иҝҪжұӮ,еңЁж”ҝжІ»дёҠеҜ№е…ұдә§дё»д№үжҖқжғіи¶ҠжқҘи¶ҠеҶ·жј пјҢиҖҢиҝҷдәӣеҚҙз»Ҹеёёиў«жҲ‘们зҡ„ж”ҝзӯ–е’Ңж–ҮеҢ–зІҫиӢұпјҢе°Ҷе…¶дёҺеқҡжҢҒеғөзЎ¬иҖҢж•ҷжқЎеҢ–зҡ„马е…ӢжҖқеҲ—е®Ғдё»д№үзҡ„дёӯеӣҪеҶ…йғЁж ёеҝғзӣёж··ж·ҶгҖӮиҝҷдёӘж ёеҝғжҳҜжӢҘжңүж”ҝжІ»жқғеҠӣзҡ„еһ„ж–ӯиҖ…пјҢжҳҜиҝ‘жқҘж„ҸиҜҶеҪўжҖҒдёҠжңҖйҷ¶йҶүзҡ„е…ұдә§е…ҡе‘ҳгҖӮвҖқзҫҺеӣҪзҡ„й«ҳзә§е®ҳж–№еЈ°жҳҺз»ҸеёёжҸҗеҲ°вҖңдёӯеӣҪдәәвҖқпјҢиҖҢжІЎжңүеҢәеҲҶдёӯеӣҪдәәж°‘е’Ңе…ұдә§е…ҡдё“ж”ҝзҡ„ж”ҝжқғгҖӮдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹиҜҙпјҢеҸҰдёҖдёӘйҮҚеӨ§зјәйҷ·жҳҜж”ҝжІ»е’Ңж”ҝзӯ–зІҫиӢұ们жңӘиғҪжӯЈзЎ®ең°иЎЎйҮҸеҢ—дә¬зҡ„ејұзӮ№е’Ңи„ҶејұжҖ§е№¶йҮҮеҸ–зӣёеә”еҗҲзҗҶж”ҝзӯ–гҖӮвҖңжҲ‘们дёҚж„ҝж„ҸеұҲжңҚдәҺдёӯе…ұз»Ҹеёёиҷҡеј еЈ°еҠҝзҡ„жіЎжІ«гҖӮвҖқ дҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹиҜҙпјҢ вҖңеҮ еҚҒе№ҙжқҘпјҢжҲ‘们зҡ„еҜ№еҚҺж”ҝзӯ–жҳҜеҹәдәҺвҖңж„ӨжҖ’з®ЎзҗҶвҖқжЁЎејҸе®һж–Ҫзҡ„пјҢд№ҹе°ұжҳҜиҜҙпјҢжҲ‘们йҖҡиҝҮи®Ўз®—дёӯе…ұеҜ№жҲ‘们зҡ„з”ҹж°”зЁӢеәҰжқҘеҲ¶е®ҡжҲ‘们зҡ„еҜ№еҚҺж”ҝзӯ–пјҢиҖҢдёҚжҳҜжңҖйҖӮеҗҲзҫҺеӣҪеӣҪ家еҲ©зӣҠзҡ„гҖӮд»–иҜҙпјҢиҝҷз§ҚеҒҡжі•жҳҜз”ұдәҺеҜ№дёӯеӣҪзҡ„зӯ–з•Ҙзҡ„дёҖдёӘж №жң¬иҜҜи§ЈпјҡйҰ–е…Ҳе°Ҷж„ӨжҖ’зҡ„зЁӢеәҰжҸҗй«ҳеҲ°жңҖеӨ§пјҢд»ҘдәҶи§ЈзҫҺеӣҪзҡ„еҸҚеә”гҖӮвҖңдёҚе№ёзҡ„жҳҜпјҢжҲ‘们常常еұҲжңҚдәҺдёӯе…ұзҡ„иҜЎи®ЎпјҢ并дҪҝжҲ‘们зҡ„еҜ№дёӯеӣҪж”ҝзӯ–еҺ»е®үжҠҡ他们зҡ„ж•Ҹж„ҹе’ҢпјҢд»ҘйҒҝе…ҚдёҺжҖ»жҳҜиў«жғіиұЎе’ҢеӨёеӨ§гҖҒиІҢдјјдјјиў«жҝҖжҖ’зҡ„дёӯеӣҪзӣҙжҺҘеҜ№жҠ—гҖӮеҰӮжӯӨд»ҘеҫҖпјҢжҲ‘们д№ҹжІЎжңүж„ҸиҜҶеҲ°зҫҺеӣҪжӢҘжңүзҡ„и¶…иҝҮиҝҷдёӘзӢ¬иЈҒж”ҝжқғзҡ„е·ЁеӨ§еЈ°иӘүе’ҢзҺ°е®һзҡ„дјҳеҠҝеҸҠеҪұе“ҚеҠӣгҖӮвҖқдҪҷе…Ҳз”ҹиҜҙгҖӮд»–иҜҙпјҢе®һйҷ…дёҠпјҢдёӯеӣҪж”ҝжқғзҡ„ж ёеҝғжҳҜи„ҶејұиҖҢиҪҜејұзҡ„пјҢе®ғе®іжҖ•иҮӘе·ұзҡ„дәәж°‘пјҢеҒҸжү§ең°иҮҶжғіжқҘиҮӘиҘҝж–№зү№еҲ«жҳҜзҫҺеӣҪзҡ„еҜ№жҠ—гҖӮз§ҒдәәеҲҶжһҗ家иҜҙпјҢдҪҷиҢӮжҳҘе…Ҳз”ҹеҜ№дёӯеӣҪеқҡе®ҡгҖҒзҺ°е®һзҡ„иҜ„дј°з»ҲдәҺеңЁзҫҺеӣҪеӨ–дәӨж”ҝзӯ–дёӯеҫ—еҲ°еә”жңүзҡ„йҮҚи§ҶгҖӮиғЎдҪӣз ”з©¶жүҖзҡ„з»ҙе…ӢеӨҡВ·жҲҙз»ҙж–ҜВ·жұүжЈ®пјҲVictor Davis HansonпјүиҜҙпјҡвҖң еӨҡе№ҙд»ҘжқҘпјҢдҪҷиҢӮжҳҘзҡ„еЈ°йҹідёҖзӣҙж— дәәзҗҶзқ¬пјҢд»–иӯҰе‘ҠдёӯеӣҪиҝӣзЁӢпјҢдёӯеӣҪзі»з»ҹжҖ§зҡ„е•Ҷдёҡзӣ—зӘғе’ҢдҪңејҠпјҢд»ҘеҸҠдёӯеӣҪе…ұдә§дё»д№үзӢӮзғӯгҖӮвҖқвҖңзҫҺеӣҪжңҖз»Ҳеҗ¬еҸ–дәҶд»–е’ҢеҸҰеӨ–дёҖдәӣжңүе…Ҳи§Ғд№ӢжҳҺзҡ„дәәзҡ„ж„Ҹи§ҒпјҢиҖҢд»–зҡ„иә«д»Ҫең°дҪҚзҡ„дёҠеҚҮжҳҜзҫҺеӣҪеҜ№дёӯеӣҪж”ҝзӯ–иҝҮеҺ»20е№ҙжқҘзҡ„жңҖйҮҚиҰҒзҡ„еҸ‘еұ•д№ӢдёҖгҖӮвҖқз»ҙе…ӢеӨҡиҜҙгҖӮ |

| |

| | |