жө·еӨ–еҖҹи…№з”ҹеӯҗзҡ„дёӯеӣҪе®ўпјҡ3000дёӯеӣҪеӨ«еҰ»жүҺе Ҷд№Ңе…Ӣе…°еҢ»йҷўжұӮвҖңд»ЈеҰҲ | 2020-09-09 21:49:48 (иў«йҳ…иҜ» 1289 ж¬Ў) |  | | еӣҫзүҮдёҠпјҡеҮәз”ҹзҡ„ж•°еҚҒеҗҚжө·еӨ–д»Јеӯ•е©ҙе„ҝ (и·ҜйҖҸзӨҫ).

еӣҫзүҮдёӯпјҡд№Ңе…Ӣе…°иЎ—еӨҙзҡ„д»ЈжҜҚжӢӣиҒҳе№ҝе‘ҠдёҠйқўеҶҷзқҖвҖңд»Јеӯ•жҜҚдәІеҸҜиҮіеӨҡиҺ·еҫ—54дёҮе…ғд№Ңе…Ӣе…°иҙ§еёҒж јйҮҢеӨ«зәіпјҲзәҰеҗҲ13дёҮдәәж°‘еёҒпјү.

еӣҫзүҮдёӢпјҡIRMз”ҹж®–еҢ»йҷўзҡ„еҢ»з”ҹз»ҷдёӯеӣҪз—…жӮЈд»Ӣз»ҚжүӢжңҜдәӢе®ң.

2020-09-10 07:56:35 еҢ—йқ’ж·ұдёҖеәҰ дёӯеҚҺзҪ‘

еҹәиҫ…зҡ„дёӯж–Үе№ҝе‘Ҡ

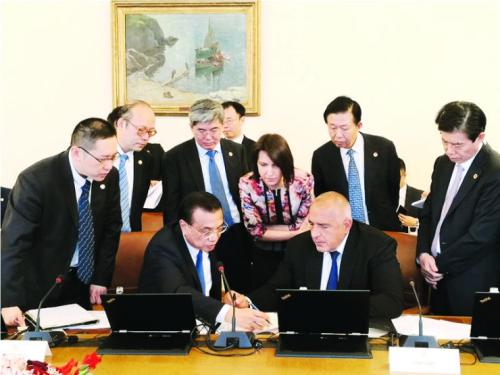

2018е№ҙ2жңҲпјҢжқҺиҸҒеӨ«еҰҮжҠөиҫҫйҳҝжӢүжңЁеӣҫеёӮпјҢиҝҷйҮҢжҳҜе“ҲиҗЁе…Ӣж–ҜеқҰ第дёҖеӨ§еҹҺеёӮпјҢеҢ…жӢ¬еҸёжңәгҖҒзҝ»иҜ‘е’Ңз”ҹжҙ»еҠ©зҗҶеңЁеҶ…зҡ„дёүеҗҚзІҫеӣ е®қиҙқеҪ“ең°е·ҘдҪңдәәе‘ҳпјҢжӯЈзӯүеҫ…зқҖ他们зҡ„еҲ°жқҘгҖӮ第дәҢеӨ©пјҢжқҺиҸҒеӨ«еҰҮжқҘеҲ°дәҶзІҫеӣ е®қиҙқеңЁеҪ“ең°зҡ„еҗҲдҪңж–№IRMз”ҹж®–еҢ»йҷўпјҢвҖңжҳҜдёҖж Ӣ4еұӮжҘјпјҢжңүзӮ№еғҸеӣҪеҶ…еҰҮе№јдҝқеҒҘйҷўзҡ„йЈҺж јгҖӮвҖқжқҺиҸҒеңЁиҝҷйҮҢеҒҡдәҶиЎҖ常规гҖҒе°ҝ常规гҖҒBи¶…гҖҒиӮқеҠҹиғҪзӯүдёҖзі»еҲ—жЈҖжҹҘеҗҺпјҢеңЁз¬¬дёүеӨ©ејҖе§Ӣжү“дҝғжҺ’й’ҲгҖӮдҝғжҺ’й’Ҳзҡ„еҪўзҠ¶жңүдәӣеғҸж—ӢиҪ¬ејҸзңү笔пјҢжҜҸж¬ЎеңЁиӮҡзҡ®дёҠе®ҢжҲҗжіЁе°„еҗҺпјҢжқҺиҸҒйғҪж„ҹеҲ°иӮҡиғҖпјҢиә«дҪ“д№ҹдјҡжңүдәӣж°ҙиӮҝгҖӮеңЁиҝһз»ӯ12еӨ©зҡ„жіЁе°„д№ӢеҗҺпјҢжқҺиҸҒеқҗдёҠеҰҮ科жЈҖжҹҘеәҠејҖе§ӢеҸ–еҚөгҖӮеҢ»з”ҹдёҖж¬ЎжҖ§еҸ–еҮә16дёӘеҚөжіЎпјҢе…¶дёӯжңү15дёӘиҙЁйҮҸиҫҫж ҮгҖӮеҗҢдёҖеӨ©пјҢдёҲеӨ«д№ҹе®ҢжҲҗдәҶеҸ–зІҫгҖӮ15дёӘеҚөжіЎиҝӣиЎҢй…ҚеҜ№пјҢжңҖеҗҺе…»жҲҗдәҶ8дёӘиғҡиғҺпјҢе…¶дёӯеӣӣдә”дёӘзҠ¶жҖҒиүҜеҘҪгҖӮеңЁзҰ»ејҖе“ҲиҗЁе…Ӣж–ҜеқҰд№ӢеүҚпјҢжқҺиҸҒеӨ«еҰҮе’Ңд»ЈеҰҲи§ҒдәҶйқўпјҢйӮЈжҳҜдёӘ30еІҒеҮәеӨҙзҡ„дёӯе№ҙеҘідәәпјҢжңүдёӨдёӘеӯ©еӯҗпјҢзңӢдёҠеҺ»е–„иүҜеҝ еҺҡгҖӮеҸҢж–№еңЁе…¬иҜҒеӨ„зӯҫдәҶдёүж–№еҚҸи®®пјҢеҗҲеҗҢжҳҜеҢ»йҷўжҸҗдҫӣзҡ„пјҢжҳҺзЎ®дәҶд»Јеӯ•иҝҮзЁӢдёӯеҗ„ж–№зҡ„жқғиҙЈгҖӮжқҺиҸҒи®°еҫ—пјҢеҗҲеҗҢдёӯзү№еҲ«иҰҒжұӮпјҢд»ЈжҜҚйңҖиҰҒеңЁжҖҖеӯ•жңҹй—ҙе°ҪйҮҸдҝқиҜҒиғҺе„ҝзҡ„еҒҘеә·гҖӮ第дёҖ次移жӨҚ并дёҚжҲҗеҠҹпјҢеҢ»з”ҹиҜҙд»ЈжҜҚеӯҗе®«жңүй—®йўҳгҖӮзІҫеӣ е®қиҙқеҸҲз»ҷжқҺиҸҒеҸ‘жқҘ第дәҢдҪҚд»ЈеҰҲзҡ„з…§зүҮе’ҢдёӘдәәз®Җд»ӢпјҢвҖң第дәҢдёӘй•ҝзҡ„еҫҲжјӮдә®пјҢз©ҝзқҖеҫҲдјҳйӣ…пјҢ29еІҒпјҢеңЁз”өдҝЎе…¬еҸёеҒҡе®ўжңҚгҖӮвҖқжҜҸж¬ЎиҝҷдҪҚд»ЈеҰҲеҺ»еҢ»йҷўеҒҡжЈҖжҹҘйғҪдјҡеҸ‘жқҘз…§зүҮпјҢ3жңҲ20еҸ·е·ҰеҸіпјҢ第дәҢж¬ЎжӨҚе…ҘдёӨе‘ЁеҗҺпјҢд»ЈеҰҲжөӢеҮәжҖҖеӯ•жҲҗеҠҹпјҢвҖңеҸҲиҝҮдәҶдёӨе‘ЁпјҢе°ұеҗ¬еҲ°иғҺеҝғдәҶгҖӮвҖқжқҺиҸҒеӣһеҝҶгҖӮйҡҸзқҖдёҖеј еј Bи¶…дј еӣһпјҢе®қе®қдёҖзӮ№зӮ№еңЁд»ЈеҰҲзҡ„иӮҡеӯҗйҮҢй•ҝеӨ§пјҢдә”дёӘжңҲзҡ„ж—¶еҖҷпјҢд»ЈеҰҲиҫһиҒҢеңЁе®¶е…»иғҺгҖӮеҸҲиҝҮдәҶ4дёӘжңҲпјҢжқҺиҸҒеӨ«еҰҮи§ҒеҲ°дәҶиҮӘе·ұзҡ„еӯ©еӯҗгҖӮдёҚжӯўе“ҲиҗЁе…Ӣж–ҜеқҰпјҢзұ»дјјжқҺиҸҒеӨ«еҰҮиҝҷж ·вҖңеҖҹи…№з”ҹеӯҗвҖқзҡ„дёӯеӣҪе®ўжҲ·пјҢйҒҚеёғдёӯдәҡеҸҠдёң欧зҡ„еӨҡдёӘеӣҪ家гҖӮеңЁд№Ңе…Ӣе…°йҰ–йғҪеҹәиҫ…пјҢз”ҹж®–еҢ»йҷўйҮҢзҡ„дёӯеӣҪйқўеӯ”и¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡгҖӮвҖңдёӯеӣҪдәәе’ҢдёӯеӣҪдәәжҠўпјҢдёҖдәӣдёӯд»Ӣе°ұеңЁеҢ»йҷўй—ЁеҸЈи№ІзқҖпјҢзңӢеҲ°дёӯеӣҪдәәе°ұдёҠеҺ»жҗӯиҜқпјҢжҠўе®ўжҲ·пјҢеҢ…жӢ¬дёҖдәӣдёӯеӣҪз•ҷеӯҰз”ҹпјҢд№ҹеҒҡиҝҷз§Қдёӯд»ӢжңҚеҠЎгҖӮвҖқеә„зҺүзЈҠиҜҙпјҢиҝ‘е№ҙжқҘеӘ’дҪ“зҡ„жҠҘйҒ“вҖңзӮ’зғӯвҖқдәҶд№Ңе…Ӣе…°д»Јеӯ•пјҢеёӮеңәжһҒеәҰйҘұе’ҢпјҢд»ЈжҜҚиө„жәҗеҚҙеўһй•ҝзј“ж…ўпјҢвҖңеҫҲеӨҡе®ўжҲ·зӯүеҚҠе№ҙд№ҹеҢ№й…ҚдёҚдёҠд»ЈжҜҚгҖӮвҖқеӣ дёәеҰ»еӯҗиә«дҪ“зҡ„еҺҹеӣ пјҢ38еІҒзҡ„йҹ©жҳҺжҜ…жқҘеҹәиҫ…е°қиҜ•д»Јеӯ•гҖӮеңЁең°й“Ғзҡ„е№ҝе‘ҠеўҷдёҠпјҢд»–зңӢеҲ°еҗ„ејҸеҗ„ж ·жӢӣиҒҳд»ЈжҜҚгҖҒеҚөеҰ№зҡ„е№ҝе‘ҠпјҢиө°еңЁиЎ—дёҠпјҢеӣӣеӨ„еҸҜи§Ғзҡ„з”ҹж®–еҢ»йҷўз«ӢзқҖе·Ёе№…е№ҝе‘ҠзүҢпјҢз”ЁдёӯгҖҒиӢұгҖҒдҝ„дёүз§ҚиҜӯиЁҖд»Ӣз»ҚгҖӮеҮ з•ӘиҖғеҜҹпјҢйҹ©жҳҺжҜ…жңҖз»ҲйҖүжӢ©дәҶдёҖ家专еҒҡдёӯеӣҪдәәвҖңз”ҹж„ҸвҖқзҡ„еҪјеҘҘпјҲBiotexcomпјүеҢ»йҷўпјҢвҖңеҲ°дәҶйӮЈйҮҢпјҢдёӯд»Ӣе°ұдёҚйңҖиҰҒжңҚеҠЎдәҶпјҢеҢ»йҷўзҡ„е·ҘдҪңдәәе‘ҳиҷҪ然йғҪжҳҜеҪ“ең°дәәпјҢдҪҶжұүиҜӯйғҪеҫҲеҘҪгҖӮвҖқиҢғй«ҳд№ҹеҺ»дәҶеҪјеҘҘеҢ»йҷўпјҢд»–и§үеҫ—жІЎеҝ…иҰҒжүҫдёӯд»ӢпјҢеңЁеҪ“ең°жүҫдәҶдёӘ20еӨҡеІҒзҡ„дёӯеӣҪз•ҷеӯҰз”ҹпјҢвҖңз»ҷдәҶдёӨдёҮе…ғдәәж°‘еёҒпјҢд»–д»ҺжңәеңәжҺҘжҲ‘пјҢеё®жҲ‘з§ҹжҲҝпјҢеңЁеҢ»йҷўд№ҹе…ЁзЁӢйҷӘеҗҢзҝ»иҜ‘гҖӮвҖқиҢғй«ҳзӣёдҝЎпјҢиҝҷдҪҚз•ҷеӯҰз”ҹе·Із»ҸжңүиҝҮдёҚе°‘зұ»дјјзҡ„ең°йҷӘз»ҸеҺҶпјҢвҖңд»–еҫҲзҶҹз»ғпјҢеҜ№еҢ»йҷўеҫҲзҶҹжӮүгҖӮвҖқжҲҗеҖҚзҡ„йңҖжұӮеўһй•ҝгҖӮеҰӮжһңеҸҜд»ҘйҖүжӢ©пјҢжқҺиҸҒд№ҹжғідәІиә«з»ҸеҺҶд»ҺжҖҖиғҺеҲ°еҲҶеЁ©зҡ„з—ӣиӢҰдёҺе№ёзҰҸгҖӮд»Һе№ҙе°‘ж—¶пјҢжқҺиҸҒе°ұжІЎжңүиҝҮз”ҹзҗҶжңҹпјҢеҘ№иө·еҲқд»ҘдёәиҮӘе·ұеҸӘжҳҜжҷҡзҶҹпјҢзӣҙеҲ°20еІҒеҺ»еҢ»йҷўжЈҖжҹҘжүҚеҸ‘зҺ°жӮЈжңүвҖңе§Ӣеҹәеӯҗе®«вҖқгҖӮиҝҷжҳҜдёҖз§Қе…ҲеӨ©жҖ§еҰҮ科з”ҹзҗҶзјәйҷ·пјҢжӮЈиҖ…еӯҗе®«дҪ“жһҒе°ҸпјҢж— жі•иҮӘ然з”ҹиӮІгҖӮ

иҝҷи®©жқҺиҸҒзҡ„ж„ҹжғ…з”ҹжҙ»жҺҘиҝһеҸ—жҢ«пјҢвҖңдёҖејҖе§Ӣ他们йғҪиҜҙжІЎе…ізі»пјҢдҪҶеҗҺжқҘе°ұж…ўж…ўз–ҸиҝңжҲ‘дәҶпјҢжҢәдјӨдәәзҡ„гҖӮвҖқеңЁйҒҮеҲ°дёҲеӨ«д№ӢеүҚпјҢжқҺиҸҒжңүиҝҮдёӨж®өжҒӢзҲұз»ҸеҺҶпјҢйғҪеңЁеқҰзҷҪиҮӘе·ұзҡ„иә«дҪ“зҠ¶еҶөд№ӢеҗҺдёҚдәҶдәҶд№ӢгҖӮиҝҷи®©жқҺиҸҒз”ҡиҮідёҖеәҰи®ӨдёәиҮӘе·ұжҳҜвҖңж®Ӣз–ҫдәәвҖқгҖӮ25еІҒйӮЈе№ҙпјҢжқҺиҸҒдёҺдёҲеӨ«з»“иҜҶпјҢеҘ№жң¬д»ҘдёәдёҲеӨ«дјҡе’ҢеүҚйқўдёӨд»»дёҖж ·пјҢзӣҙеҲ°еҗҺжқҘеҘ№жҺҘеҲ°еҮҶе©Ҷе©Ҷжү“жқҘзҡ„з”өиҜқгҖӮеӯ©еӯҗжҺҘеӣһеӣҪйӮЈеӨ©пјҢжқҺиҸҒзҡ„家дәәеҠһдәҶдёҖдёӘж¬ўиҝҺд»ӘејҸпјҢеҸ«жқҘдәҶдёҖдј—дәІжңӢеҘҪеҸӢгҖӮвҖңе©Ҷе©Ҷзү№еҲ«й«ҳе…ҙпјҢжҠұзқҖеӯ©еӯҗеҳҙйғҪеҗҲдёҚжӢўпјҢйғҪдёҚи®©жҲ‘зў°гҖӮвҖқж №жҚ®2016е№ҙдёӯеӣҪдәәеҸЈеҚҸдјҡгҖҒеӣҪ家计з”ҹ委еҸ‘еёғзҡ„гҖҠдёӯеӣҪдёҚеӯ•дёҚиӮІзҺ°зҠ¶и°ғз ”жҠҘе‘ҠгҖӢпјҢжҲ‘еӣҪе№іеқҮжҜҸ8еҜ№еӨ«еҰ»е°ұжңүдёҖеҜ№йҒӯйҒҮз”ҹиӮІеӣ°еўғпјҢдёҚеӯ•дёҚиӮІдәәзҫӨжҜ”дҫӢд»ҺдёҠдё–зәӘ70е№ҙд»Јзҡ„1%~2%дёҠеҚҮиҮід»ҠеӨ©зҡ„12.5%-15%пјҢ30е№ҙеўһй•ҝдәҶ10еҖҚгҖӮз ”з©¶з”ҹе‘Ҫжі•еӯҰзҡ„дёҠжө·зӨҫ科йҷўжі•еӯҰжүҖеүҜз ”з©¶е‘ҳеҲҳй•ҝз§Ӣи®ӨдёәпјҢдёӯеӣҪжңүд»Јеӯ•йңҖжұӮзҡ„дәәзҫӨеҸҜиғҪиҫҫеҲ°дёҠзҷҫдёҮдәәгҖӮд»Һ2007е№ҙеҲ°зҺ°еңЁпјҢеңЁеә„зҺүзЈҠзҡ„жңҚеҠЎдёӢе·Із»ҸжңүдёҖеҚғеӨҡдёӘд»Јеӯ•е®қе®қеңЁжө·еӨ–еҮәз”ҹ,иҝ‘еҮ е№ҙйҡҸзқҖе®ўжҲ·ж•°йҮҸзҝ»еҖҚеўһй•ҝпјҢеә„зҺүзЈҠд№ҹд»ҺжңҖејҖе§Ӣзҡ„еҚ•жү“зӢ¬ж–—ж…ўж…ўеҸ‘еұ•жҲҗе…ӯдёғеҚҒдәәзҡ„еӣўйҳҹгҖӮвҖңзҺ°еңЁдәә们з”ҹжҙ»ж°ҙе№іеҘҪдәҶпјҢиғҪжҺҘеҸ—д»Јеӯ•д»·ж јзҡ„дәәд№ҹеӨҡдәҶгҖӮж”ҫеңЁд»ҘеүҚпјҢеҘізҡ„дёҚиғҪз”ҹпјҢиҝҷдёӘ家еҸҜиғҪе°ұж•ЈдәҶгҖӮвҖқгҖҠжі•жІ»ж—ҘжҠҘгҖӢзҡ„дёҖзҜҮжҠҘйҒ“жҢҮеҮәпјҢжҚ®дёҚе®Ңе…Ёз»ҹи®Ў,зӣ®еүҚе…ЁеӣҪзҡ„д»Јеӯ•дёӯд»Ӣе·Іиҫҫ400еӨҡ家пјҢеӨ§еӨҡеұһдәҺвҖңең°дёӢдәӨжҳ“вҖқгҖӮиҝҷжҳҜеӣ дёәд»Јеӯ•иЎҢдёҡд»Қжёёиө°еңЁжі•еҫӢзҡ„зҒ°иүІең°еёҰгҖӮеҚ«з”ҹйғЁ2001е№ҙйўҒеёғзҡ„гҖҠдәәзұ»иҫ…еҠ©з”ҹж®–жҠҖжңҜз®ЎзҗҶеҠһжі•гҖӢ第3жқЎи§„е®ҡпјҡвҖңзҰҒжӯўд»Ҙд»»дҪ•еҪўејҸд№°еҚ–й…ҚеӯҗгҖҒеҗҲеӯҗгҖҒиғҡиғҺпјҢеҢ»з–—жңәжһ„е’ҢеҢ»еҠЎдәәе‘ҳдёҚеҫ—е®һж–Ҫд»»дҪ•еҪўејҸзҡ„д»Јеӯ•гҖӮвҖқе…¶зҰҒжӯўзҡ„иЎҢдёәдё»дҪ“дёәвҖңеҢ»з–—жңәжһ„вҖқе’ҢвҖңеҢ»еҠЎдәәе‘ҳвҖқгҖӮ2001е№ҙд№ӢеҗҺйҷҶз»ӯеҮәеҸ°зҡ„еҮ йЎ№з»ҶеҲҷгҖҒеҺҹеҲҷпјҢжңӘеҜ№жҷ®йҖҡиҮӘ然дәәе®һж–Ҫзҡ„д»Јеӯ•иЎҢдёәиҝӣиЎҢжҳҺзЎ®зҡ„规е®ҡгҖӮеҚҒдәҢеұҠе…ЁеӣҪдәәеӨ§еёёе§”дјҡ第еҚҒе…«ж¬Ўдјҡи®®жҸҗеҮәзҡ„гҖҠдәәеҸЈдёҺи®ЎеҲ’з”ҹиӮІжі•дҝ®жӯЈиҚүжЎҲгҖӢдёӯ规е®ҡвҖңзҰҒжӯўд»Ҙд»»дҪ•еҪўејҸд№°еҚ–й…ҚеӯҗгҖҒеҗҲеӯҗгҖҒиғҡиғҺпјҢзҰҒжӯўд»Ҙд»»дҪ•еҪўејҸе®һж–Ҫд»Јеӯ•гҖӮвҖқжӯӨж¬ҫ规е®ҡжӯЈејҸе°Ҷжҷ®йҖҡиҮӘ然дәәзҡ„д»Јеӯ•иЎҢдёәзәіе…Ҙжі•еҫӢзҡ„и°ғжҺ§иҢғеӣҙд№ӢеҶ…пјҢдҪҶжҳҜеңЁ2015е№ҙ12жңҲ25ж—ҘжӯЈејҸйўҒеёғзҡ„гҖҠе…ідәҺдҝ®ж”№зҡ„еҶіе®ҡгҖӢдёӯпјҢиҜҘж¬ҫиў«еҲ йҷӨпјҢдё”жІЎжңүеҜ№жӯӨиҝӣиЎҢи§ЈйҮҠгҖӮжҚ®дёҖеҗҚдёҡеҶ…дәәеЈ«йҖҸйңІпјҢеӣҪеҶ…зҡ„д»Јеӯ•дёҡеҠЎдёҖиҲ¬жҳҜдёҚдјҡз”Ёе…¬еҸёзҡ„еҗҚд№үдёҺе®ўжҲ·зӯҫеҚҸи®®пјҢиҖҢжҳҜиҖҒжқҝд»ҘдёӘдәәеҗҚд№үеҺ»жӢ…дҝқпјҢвҖңе°ұз®—з”Ёе…¬еҸёзӯҫеҚҸи®®д№ҹжҳҜж— ж•Ҳзҡ„пјҢеӣ дёәиҝҷеқ—жі•еҫӢзҡ„з©әзјәпјҢд»»дҪ•еҚҸи®®йғҪжҳҜжІЎжңүжі•еҫӢж•Ҳеә”зҡ„гҖӮвҖқеә„зҺүзЈҠйҖҸйңІпјҢжңҖиҝ‘е№ҝе·һе°ұжңүеҮ 家代еӯ•жңәжһ„вҖңиў«жҹҘвҖқпјҢе…¶дёӯеҢ…жӢ¬дёҖ家еҗҚеҸ«вҖңеҪ©иҷ№е®қиҙқвҖқзҡ„жңәжһ„гҖӮжҚ®еӘ’дҪ“жҠҘйҒ“пјҢиҜҘжңәжһ„еӣ еҗ‘з”·еҗҢзҫӨдҪ“жҸҗдҫӣд»Јеӯ•жңҚеҠЎпјҢиў«жҢҮж¶үе«Ңиҝқжі•пјҢ并已жҡӮеҒңзӣёе…ідёҡеҠЎгҖӮзІҫеӣ е®қиҙқзҡ„жіЁеҶҢе…¬еҸёеҗҚеҸ«жҷ®еҚҺдјҳеә·пјҲе№ҝе·һпјүеҒҘеә·з®ЎзҗҶе’ЁиҜўжңүйҷҗе…¬еҸёпјҢе…¶е®ҳзҪ‘д»Ӣз»ҚпјҢеҲӣз«ӢеҲқиЎ·жҳҜд»ҘеҸ‘жҢҘе…ЁзҗғдјҳеҠҝеҢ»з–—иө„жәҗжңҚеҠЎдёӯеӣҪе®ўжҲ·пјҢи®©дёӯеӣҪдәәеҸҜд»Ҙдә«еҸ—еҲ°е…Ёдё–з•ҢжңҖдјҳиҙЁзҡ„еҢ»з–—жңҚеҠЎгҖӮиҜҘе…¬еҸёзҡ„з»ҸиҗҘиҢғеӣҙеҢ…жӢ¬пјҡеҢ»иҚҜе’ЁиҜўжңҚеҠЎпјҲдёҚж¶үеҸҠеҢ»з–—иҜҠж–ӯгҖҒжІ»з–—еҸҠеә·еӨҚжңҚеҠЎпјүпјӣеҒҘеә·з®ЎзҗҶе’ЁиҜўжңҚеҠЎзӯүгҖӮжҚ®еӘ’дҪ“жҠҘйҒ“пјҢ2017е№ҙпјҢдёҖеҗҚеңЁжҹҗдјҒдёҡд»»й«ҳз®Ўзҡ„еҘіжҖ§еӣ жө·еӨ–д»Јеӯ•еӨұиҙҘпјҢдёҺж·ұеңіжҹҗд»Јеӯ•дёӯд»Ӣз»“жһ„еҜ№з°ҝе…¬е ӮгҖӮжңҖз»Ҳжі•йҷўи®Өе®ҡпјҢеҸҢж–№зӯҫи®ўзҡ„еҗҲеҗҢпјҢеӣ иҝқеҸҚжҲ‘еӣҪзҺ°иЎҢз«Ӣжі•зҡ„规е®ҡд»ҘеҸҠе…¬еәҸиүҜдҝ—зҡ„еҹәжң¬еҺҹеҲҷиҖҢж— ж•ҲгҖӮдёӯд»ӢдёҖж–№и¶…иҝҮе…¶з»ҸиҗҘиҢғеӣҙпјҢиҝқжі•д»ҺдәӢи·Ёеўғд»Јеӯ•дёӯд»ӢжңҚеҠЎпјҢеҜ№ж¶үжЎҲеҗҲеҗҢзҡ„ж— ж•ҲеӯҳеңЁйҮҚеӨ§иҝҮй”ҷгҖӮеҗҢж—¶пјҢеҺҹе‘ҠжҳҺзҹҘзӯҫи®ўзҡ„еҗҲеҗҢиҝқеҸҚжҲ‘еӣҪжі•еҫӢ规е®ҡе’Ңе…¬еәҸиүҜдҝ—пјҢдҫқж—§иҮӘж„ҝзӯҫи®ўеҗҲеҗҢпјҢдәҰеӯҳеңЁиҝҮй”ҷгҖӮдёүеҚғеҜ№дёӯеӣҪеӨ«еҰ»вҖңеҗҲжі•вҖқпјҢиҝҷжҳҜжқҺиҸҒйҖүжӢ©еҺ»е“ҲиҗЁе…Ӣж–ҜеқҰеҒҡд»Јеӯ•зҡ„йҰ–иҰҒеҺҹеӣ гҖӮж №жҚ®е“ҲиҗЁе…Ӣж–ҜеқҰгҖҠе©ҡ姻е’Ң家еәӯжі•гҖӢпјҢд»Јеӯ•еҸҢж–№йңҖзӯҫзҪІеҚҸи®®зәҰе®ҡеҗ„иҮӘзҡ„жқғеҲ©е’Ңд№үеҠЎпјҢеҢ…жӢ¬д»Јеӯ•жҜҚдәІзҡ„жҠҘй…¬зӯүеҶ…е®№гҖӮеҗҢж—¶еҜ№д»Јеӯ•жҜҚдәІзҡ„иө„иҙЁд№ҹжҸҗеҮәдәҶиҰҒжұӮпјҢе…¶е№ҙйҫ„еҝ…йЎ»еңЁ20иҮі35еІҒд№Ӣй—ҙпјҢиә«дҪ“гҖҒзІҫзҘһе’Ңз”ҹж®–еҒҘеә·еқҮиүҜеҘҪпјҢ并已еӯ•жңүиҮіе°‘дёҖдёӘеҒҘеә·зҡ„еӯ©еӯҗгҖӮеңЁе…ЁзҗғиҢғеӣҙпјҢд»Јеӯ•е·ІйҖҗжёҗиў«еҫҲеӨҡеӣҪ家е’Ңең°еҢәжҺҘеҸ—гҖӮеңЁиӢұеӣҪгҖҒеҚ°еәҰгҖҒ马жқҘиҘҝдәҡгҖҒжі°еӣҪзӯүдёҖдәӣ欧дәҡеӣҪ家пјҢд»ҘеҸҠзҫҺеӣҪзҡ„еӨҡдёӘе·һпјҢд»Јеӯ•йғҪжҳҜеҗҲжі•иЎҢдёәгҖӮдёәдәҶ规йҒҝйЈҺйҷ©пјҢеӣҪеҶ…дј—еӨҡд»Јеӯ•жңәжһ„д№ҹе°ҶдёҡеҠЎзҡ„йҮҚеҝғ移иҮіжө·еӨ–гҖӮз”ұдәҺжңүдәІжҲҡеңЁзҫҺеӣҪпјҢеә„зҺүзЈҠзҡ„жө·еӨ–д»Јеӯ•з”ҹж„ҸжҳҜд»ҺзҫҺеӣҪејҖе§Ӣзҡ„пјҢвҖңиҙ№з”ЁеӨ§жҰӮдёҖзҷҫеӨҡдёҮдәәж°‘еёҒпјҢеӯ©еӯҗеҸҜд»ҘеҸ–еҫ—зҫҺеӣҪеӣҪзұҚгҖӮвҖқдҪҶз”ұдәҺд»·дҪҚеӨӘй«ҳпјҢзҫҺеӣҪе…ҘзұҚ规е®ҡдёҚж–ӯзј©зҙ§пјҢеә„зҺүзЈҠжІЎжңүжҺҘеҲ°еӨӘеӨҡе®ўжҲ·гҖӮзӣёиҫғд№ӢдёӢпјҢе“ҲиҗЁе…Ӣж–ҜеқҰгҖҒд№Ңе…Ӣе…°зӯүеӣҪ家зҡ„дјҳеҠҝжӣҙеҠ жҳҺжҳҫпјҢ他们и·қдёӯеӣҪзҡ„иҲӘзЁӢиҫғзҹӯпјҢзӯҫиҜҒзЁӢеәҸз®ҖеҚ•пјҢеӣ иҖҢжҲҗдәҶеҫҲеӨҡдёӯеӣҪдәәжө·еӨ–д»Јеӯ•зҡ„йҰ–йҖүгҖӮиҝҷе…¶дёӯпјҢе°Өд»Ҙд№Ңе…Ӣе…°зҡ„д»Јеӯ•еёӮеңәжңҖдёәзҒ«зғӯгҖӮжҚ®жҫіжҙІдёҖ家дёәеҮҶзҲ¶жҜҚжҸҗдҫӣд»Јеӯ•е»әи®®зҡ„е…¬зӣҠжңәжһ„дј°и®ЎпјҢеңЁиҝҮеҺ»дёӨе№ҙйҮҢпјҢд№Ңе…Ӣе…°зҡ„д»Јеӯ•еёӮеңәеўһй•ҝдәҶ1000%гҖӮ

еңЁд№Ңе…Ӣе…°пјҢйҹ©жҳҺжҜ…йҖүжӢ©зҡ„жҳҜеҪ“ең°иө·жӯҘиҫғж—©зҡ„еҪјеҘҘеҢ»йҷўпјҲBiotexcomпјүгҖӮжҚ®йҹ©жҳҺжҜ…д»Ӣз»ҚпјҢиҝҷжҳҜд№Ңе…Ӣ兰第дёҖ家жҺЁеҮәеҢ…жҲҗеҠҹеҘ—йӨҗжҰӮеҝөзҡ„жңәжһ„пјҢдёәдәҶжү“ејҖдёӯеӣҪеёӮеңәпјҢжӣҫз»Ҹд»Ҙ2.99еҲ°4.99дёҮ欧е…ғдёҚзӯүзҡ„д»Јеӯ•еҢ…жҲҗеҠҹеҘ—йӨҗпјҢд»ҘеҸҠз»ҷдёӯеӣҪдёӯд»Ӣзҡ„дё°еҺҡиҝ”еҲ©пјҢеҗёеј•дәҶеӨ§жү№дёӯеӣҪе®ўжҲ·гҖӮйҹ©жҳҺжҜ…зӯҫдёӢзҡ„жҳҜ4.99дёҮ欧е…ғеҢ…з”ҹз”·еӯ©е„ҝзҡ„д»Јеӯ•еҗҲеҗҢгҖӮжҚ®д»–д»Ӣз»ҚпјҢдёӯеӣҪдёӯд»ӢиғҪд»ҺдёӯеҲҶеҫ—8000欧е…ғгҖӮеӨ–еӘ’ж•°жҚ®жҳҫзӨәпјҢзӣ®еүҚеҪјеҘҘеҢ»йҷўеҚ жҚ®дәҶд№Ңе…Ӣе…°д»Јеӯ•70%зҡ„еёӮеңәд»ҪйўқпјҢ并еңЁжңҖиҝ‘еҮ е№ҙйҮҢиҺ·еҲ©и¶…иҝҮ3000дёҮ欧е…ғгҖӮ

ж №жҚ®еӘ’дҪ“7жңҲ24ж—ҘжҠҘйҒ“пјҢд№Ңе…Ӣе…°еҪјеҘҘеҢ»йҷўиҙҹиҙЈдәәйҳҝе°”дјҜзү№В·жүҳеҘҮжҙӣеӨ«ж–ҜеҹәпјҲAlbert Tochilovskyпјүз§°пјҢд№Ңе…Ӣе…°жІЎжңүз»ҹи®Ўд»Јеӯ•зҡ„ж•°жҚ®пјҢдҪҶжқҘиҮӘеўғеӨ–зҡ„д»Јеӯ•е®ўжҲ·ж•°йҮҸпјҢд№Ңе…Ӣе…°еҸҜиғҪйўҶе…ҲдәҺдё–з•ҢпјҢд»…д»–зҡ„жңәжһ„е°ұжңү500еҗҚе©ҙе„ҝеҚіе°ҶйҷҚз”ҹгҖӮ

жқҘеҲ°еҪјеҘҘеҢ»йҷўпјҢеҚҙиў«йҹ©жҳҺжҜ…и®ӨдёәжҳҜиҮӘе·ұеҒҡеҮәзҡ„жңҖеқҸйҖүжӢ©гҖӮе°қиҜ•д»Јеӯ•иҮід»ҠпјҢйҹ©жҳҺжҜ…е·Із»ҸеүҚеҗҺиҠұдәҶ3е№ҙж—¶й—ҙпјҢ移жӨҚдәҶ5ж¬ЎиғҡиғҺпјҢжҚўдәҶж•°дҪҚд»ЈеҰҲпјҢзӣҙеҲ°зҺ°еңЁиҝҳжІЎжҠұеҲ°еӯ©еӯҗпјҢвҖң第дёҖж¬ЎжІЎжҖҖдёҠпјҢ第дәҢж¬ЎжҖҖдёҠе°ұжөҒдә§дәҶпјҢ第дёүж¬ЎжҖҖдәҶеҸҢиғһиғҺпјҢеҲ°дёүдёӘжңҲеҸҲжөҒдә§дәҶпјҢ第еӣӣ次移жӨҚеӨұиҙҘпјҢзҺ°еңЁжҳҜ第дә”ж¬ЎдәҶгҖӮвҖқеҢ»йҷўжҲ–иҖ…дёӯд»Ӣд»ҺдёҚеҗ‘йҹ©жҳҺжҜ…и§ЈйҮҠжөҒдә§зҡ„е…·дҪ“еҺҹеӣ пјҢеҸӘе‘ҠиҜүд»–жҳҜиҮӘ然жөҒдә§гҖӮйҹ©жҳҺжҜ…иҜҙпјҢеҪјеҘҘеҢ»йҷўд№ҹеӯҳеңЁеҫҲеӨҡй—®йўҳпјҡд»Јеӯ•и®ўеҚ•иҝҮеӨҡпјҢд»ЈеҰҲж•°йҮҸеӨӘе°‘пјҢз®ЎзҗҶдёҚ规иҢғпјҢжҠҖжңҜдёҚжҲҗзҶҹгҖӮвҖңжҲ‘иҝҳдёҚжҳҜжңҖжғЁзҡ„пјҢжңүдёҖдёӘ50еӨҡеІҒзҡ„еӨ§е“ҘпјҢеҪ“ж—¶е’ҢжҲ‘дёҖиө·зӯҫзҡ„еҗҲеҗҢпјҢдёәдәҶдәҢиғҺиҰҒе„ҝеӯҗпјҢд№ҹжҳҜ4ж¬ЎеӨұиҙҘпјҢзҺ°еңЁз¬¬5ж¬ЎиҝҳжІЎејҖе§ӢгҖӮвҖқвҖңеҪјеҘҘжңүзӮ№еғҸеӣҪеҶ…зҡ„иҺҶз”°зі»еҢ»йҷўпјҢвҖқйҹ©жҳҺжҜ…иҜҙпјҢвҖңиө°зәҜе•ҶдёҡеҢ–йҮҸдә§и·ҜзәҝпјҢжҖҺд№Ҳиөҡй’ұжҖҺд№ҲжқҘпјҢеҝҪз•ҘдәҶеҢ»з–—жң¬иҙЁгҖӮвҖқеҪјеҘҘд»Һ2015е№ҙеҲқејҖеұ•дёӯеӣҪеҢәдёҡеҠЎпјҢиҝ„д»Ҡе·Із»Ҹдёәиҝ‘дёүеҚғеҜ№дёӯеӣҪеӨ«еҰ»жҸҗдҫӣдәҶд»Јеӯ•жңҚеҠЎпјҢеҸҜд№ҹжңүдёҚе°‘иҙҹйқўж–°й—»еҮәзҺ°пјҢеӨұиҙҘзҺҮеҫҲй«ҳгҖӮеӣ дёәйҹ©жҳҺжҜ…еҰ»еӯҗеҚөе·ўжңүй—®йўҳпјҢжүҖд»Ҙд»Јеӯ•зҡ„еҗҢж—¶еҝ…йңҖд»ЈеҚөпјҢеңЁе’ҢеҪјеҘҘзӯҫзҪІеҚҸи®®зҡ„ж—¶еҖҷпјҢд»–йҖүжӢ©зҡ„5дёӘеҚөеҰ№йғҪжҳҜжң¬з§‘д»ҘдёҠеӯҰеҺҶгҖҒдёӘеӯҗиҫғй«ҳзҡ„д№Ңе…Ӣе…°еҘіеӯ©гҖӮдҪҶжңҖеҗҺдёҖ次移жӨҚзҡ„ж—¶еҖҷпјҢйҹ©жҳҺжҜ…еҸ‘зҺ°пјҢеҢ№й…Қзҡ„并дёҚжҳҜд№ӢеүҚйҖүжӢ©зҡ„дә”дҪҚд№ӢдёҖпјҢвҖңдёӘеӯҗ1зұі59пјҢеӨ–иІҢд№ҹдёҚеӨӘж»Ўж„ҸгҖӮвҖқеҗҢеңЁеҪјеҘҘеҢ»йҷўд»Јеӯ•пјҢиҷҪ然жңҖеҗҺйЎәеҲ©жҠұеҲ°дәҶеӯ©еӯҗпјҢдҪҶиҢғй«ҳд№ҹжӣҫдёәд»ЈжҜҚзҡ„й—®йўҳжӢ…еҝғгҖӮд»–жӣҫеҺ»д»ЈжҜҚдҪҸзҡ„ең°ж–№зңӢиҝҮдёҖж¬ЎпјҢеұ…дҪҸең°жҳҜдёҖж Ӣз ҙж—§зҡ„е…¬еҜ“жҘјпјҢ他们еҲ°ж—¶жӯЈеҘҪиө¶дёҠеҒңз”өгҖӮвҖңжҲ‘们иҝҗж°”жҜ”иҫғеҘҪпјҢд»ЈжҜҚз®—жҜ”иҫғиҖҒе®һзҡ„пјҢеҫҲеӨҡд№Ңе…Ӣе…°дәәеҫҲејҖж”ҫпјҢжңүж—¶еҖҷжҖҖдәҶеӯ•иҝҳдјҡеҺ»и·іиҲһгҖҒе–қй…’гҖҒи№ҰиҝӘпјҢвҖқиҢғй«ҳжңүиҖғиҷ‘继з»ӯд»Јеӯ•з”ҹдәҢиғҺпјҢдҪҶд№Ңе…Ӣе…°е·ІдёҚеҶҚжҳҜд»–зҡ„йҰ–йҖүгҖӮеңЁд№Ңе…Ӣе…°еёӮеңәжһҒеәҰйҘұе’Ңзҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢдёҖдәӣжӣҙе°Ҹдј—зҡ„еҗҲжі•д»Јеӯ•еӣҪејҖе§Ӣиҝӣе…ҘеёӮеңәпјҢе“ҲиҗЁе…Ӣж–ҜеқҰе’Ңж јйІҒеҗүдәҡжҳҜеә„зҺүзЈҠзӣ®еүҚдё»жҺЁзҡ„дёӨдёӘеӣҪ家гҖӮвҖңе“ҲиҗЁе…Ӣж–ҜеқҰдәәй•ҝеҫ—жӣҙеғҸдәҡжҙІдәәпјҢй»‘еҸ‘й»‘зңјзҡ„еҫҲеӨҡпјҢеҫҲеӨҡйңҖиҰҒд»ЈеҚөзҡ„е®ўжҲ·жҖ»жҳҜжҸҗеҮәиҰҒдәҡиЈ”зҡ„еҚөеӯҗгҖӮвҖқдёң欧еӣҪ家зҡ„е•Ҷдёҡд»Јеӯ•еӨҡйҷҗдәҺжңүз”ҹж®–йҡңзўҚзҡ„з”·еҘіеӨ«еҰ»пјҢеңЁдёҺз”ҹж®–еҢ»йҷўзӯҫзҪІеҚҸи®®ж—¶еҝ…йЎ»еҮәе…·жңүж•Ҳз»“е©ҡиҜҒгҖӮж јйІҒеҗүдәҡеҲҷжҳҜжһҒе°‘ж•°еҮ дёӘдёҚйңҖиҰҒз»“е©ҡиҜҒе°ұеҸҜд»Ҙд»Јеӯ•зҡ„еӣҪ家д№ӢдёҖпјҢеңЁдёҖдәӣзү№ж®ҠжҖ§еҸ–еҗ‘зҡ„зҫӨдҪ“дёӯпјҢж јйІҒеҗүдәҡжҲҗдёәжңҖдҪійҖүжӢ©гҖӮд»Һ2018е№ҙеӨҸиҮід»ҠпјҢдёҺзІҫеӣ е®қиҙқзӯҫзҪІеүҚеҫҖж јйІҒеҗүдәҡиҝӣиЎҢд»Јеӯ•зҡ„е®ўжҲ·и¶…иҝҮ100дәәгҖӮ

еҜ№д»Јеӯ•з«Ӣ法规иҢғпјҢ8жңҲжң«зҡ„дёҖеӨ©пјҢеә„зҺүзЈҠжӯЈеңЁдјҡи®®е®Өи§Ғе®ўжҲ·пјҢе‘ҳе·ҘжӮ„жӮ„иҜҙд»–е·ІиҒҠдәҶеҘҪеҮ дёӘе°Ҹж—¶пјҢж №жҚ®д»ҘеҫҖзҡ„з»ҸйӘҢпјҢиҖҒжқҝиҒҠеҫ—и¶Ҡд№…пјҢжҲҗеҠҹжҰӮзҺҮи¶ҠеӨ§гҖӮиҝҷж¬Ўзҡ„е®ўжҲ·е’ҢжқҺиҸҒдёҖж ·пјҢжӮЈжңүвҖңе§Ӣеҹәеӯҗе®«вҖқпјҢеә„зҺүзЈҠеҗ‘他们жҺЁиҚҗдәҶе“ҲиҗЁе…Ӣж–ҜеқҰзҡ„д»Јеӯ•йЎ№зӣ®гҖӮд»–еҮәжқҘж—¶дёҖ脸笑容пјҢвҖңеҮ д№ҺжҜҸеӨ©йғҪдјҡжңүе®ўжҲ·дёҠй—ЁпјҢеҫҲеӨҡйғҪжҳҜд»ҺеӨ–ең°еқҗйЈһжңәдё“й—ЁиҝҮжқҘе’ЁиҜўзҡ„гҖӮвҖқеҚҸи®®иҪ®еҲ°еә„зҺүзЈҠжқҘи°ҲпјҢдёҖиҲ¬е·Із»Ҹиҝӣе…ҘеҲ°жңҖеҗҺеҶіе®ҡйҳ¶ж®өгҖӮзәҝдёҠзҡ„е’ЁиҜўйҮҸжӣҙеӨ§пјҢдёҖеҗҚе‘ҳе·ҘйҖҸйңІпјҢжҜҸеӨ©йҖҡиҝҮзІҫеӣ е®қиҙқзҪ‘йЎөе®ўжңҚгҖҒеҫ®дҝЎзӯүеҗ„з§Қжё йҒ“жқҘдәҶи§Јд»Јеӯ•зҡ„е®ўжҲ·йғҪдјҡжңүеӣӣдә”дәәпјҢе…¶дёӯиҝҮеҚҠж•°дјҡеҸ‘еұ•еҲ°йқўи°Ҳйҳ¶ж®өгҖӮвҖңжҲ‘жӯЈиә«еӨ„дёҖдёӘеҝ«йҖҹдёҠеҚҮзҡ„иЎҢдёҡдёӯгҖӮвҖқиҝҷеҗҚеҲҡжҜ•дёҡдёҚд№…зҡ„е‘ҳе·ҘиҜҙгҖӮеә„зҺүзЈҠеҫҲеҝҷпјҢд»–зҡ„еҫ®дҝЎеҸ·йҮҢжңүдёүеӣӣеҚғдәәпјҢвҖңжүҖжңүе®ўжҲ·йғҪиҰҒдёҖеҜ№дёҖиҒҠгҖӮвҖқиҝҷдёӘзү№ж®Ҡзҡ„е®ўжҲ·зҫӨдҪ“йқһеёёи°Ёж…ҺпјҢдёҚж„ҝж„ҸиҮӘе·ұеҒҡд»Јеӯ•зҡ„дәӢиў«дәәзҹҘжҷ“пјҢвҖңжңүдәӣе®ўжҲ·дё“й—Ёз”ЁдёҖдёӘжүӢжңәеҸ·гҖҒдёҖдёӘеҫ®дҝЎеҸ·жқҘиҒ”з»ңжҲ‘们пјҢзӯүжҠұеҲ°еӯ©еӯҗд№ӢеҗҺпјҢжҲ‘е°ұеҶҚд№ҹжүҫдёҚеҲ°д»–们дәҶгҖӮвҖқеҸӘжңүеҫҲе°ҸдёҖйғЁеҲҶе®ўжҲ·жңҖз»Ҳе’Ңеә„зҺүзЈҠжҲҗдёәдәҶжңӢеҸӢпјҢжңүж—¶иҝҳдјҡжҠҠеӯ©еӯҗжҲҗй•ҝзҡ„з…§зүҮеҸ‘з»ҷд»–зңӢгҖӮд»Һдёҡ13е№ҙпјҢеә„зҺүзЈҠи§ҒиҝҮеҗ„з§Қеҗ„ж ·зҡ„е®ўжҲ·пјҢжңүеӨұзӢ¬зҡ„зҲ¶жҜҚпјҢжңүйҡҗзһ’еҘіе„ҝз”ҹзҗҶзјәйҷ·зҡ„еІіжҜҚпјҢжңүжІЎз©әжҖҖеӯ•зҡ„дјҒдёҡеҘій«ҳз®ЎпјҢжӣҙеӨҡзҡ„жҳҜжҷ®йҖҡиҖҢеқҡе®ҡзӣёе®Ҳзҡ„е№ҙиҪ»еӨ«еҰҮпјҢвҖңиғҪжқҘжҲ‘иҝҷйҮҢзҡ„пјҢйғҪжҳҜж„ҹжғ…йқһеёёеҘҪзҡ„пјҢеҒҡд»Јеӯ•дёҚжҳҜдёҖдёӘз®ҖеҚ•зҡ„еҶіе®ҡгҖӮвҖқдёҖеҗҚ27еІҒд№Ңе…Ӣе…°д»ЈжҜҚе·Із»Ҹеӯ•иӮІйҹ©жҳҺжҜ…зҡ„е„ҝеӯҗ7дёӘжңҲдәҶпјҢд»–жүҫйҖ”еҫ„еҠ дёҠдәҶд»ЈжҜҚзҡ„иҒ”зі»ж–№ејҸпјҢжңүж—¶з”Ёзҝ»иҜ‘иҪҜ件дә’зӣёдәӨжөҒеӯ©еӯҗзҡ„жғ…еҶөпјҢд»–е‘ҠиҜүд»ЈжҜҚпјҢе°ҶжқҘдјҡеёҰеӯ©еӯҗеӣһд№Ңе…Ӣе…°зңӢеҘ№пјҢвҖңиҮіе°‘иҝҷеӯ©еӯҗжңүжқғзҹҘйҒ“пјҢиҮӘе·ұйҷӨдәҶжңүдёҖеҜ№дёӯеӣҪй»‘еҸ‘зҡ„зҲ¶жҜҚпјҢеңЁејӮеӣҪиҝҳжңүеҸҰеӨ–дёҖдҪҚжҜҚдәІгҖӮвҖқеңЁдёҠжө·зӨҫ科йҷўжі•еӯҰжүҖеүҜз ”з©¶е‘ҳеҲҳй•ҝз§ӢзңӢжқҘпјҢеҪ“дёӢд»Јеӯ•д»Қ然йқўдёҙзқҖи®ёеӨҡдәүи®®пјҢиҝҷж¶үеҸҠи®©жң¬жІЎжңүеҝ…然з”ҹиӮІд№үеҠЎзҡ„еҰҮеҘіжүҝжӢ…д№үеҠЎпјҢвҖңйҷӨжӯӨд№ӢеӨ–иҝҳжңүдјҰзҗҶдәүи®®пјҢеӯ©еӯҗе°ҶжқҘеҮәз”ҹеҗҺпјҢд»–зҡ„зҲ¶жҜҚеә”иҜҘжҖҺд№ҲеҺ»и®Өе®ҡпјҹвҖқеҲҳй•ҝз§Ӣи®ӨдёәпјҢиҷҪ然дёӯеӣҪд»Јеӯ•еёӮеңәйңҖжұӮж—әзӣӣпјҢдҪҶд»Јеӯ•еҗҲжі•еҢ–д»Қе°ҶжҳҜйқһеёёиү°йҡҫзҡ„дёҖжӯҘпјҢвҖңиҝҷи·ҹеҷЁе®ҳе’ҢиЎҖж¶ІжҚҗзҢ®дёҚдёҖж ·пјҢеӣ дёәд»ЈжҜҚиў«дәӨд»ҳзҡ„жҳҜдёҖдёӘз”ҹе‘ҪпјҢдёҖдёӘе®қе®қеңЁд»ЈеҰҲиӮҡеӯҗеӯ•иӮІиҝҷд№Ҳд№…пјҢдјҡдә§з”ҹж„ҹжғ…пјҢз”ҡиҮідәІжғ…пјҢиҝҷдёҖзӮ№жҲ‘们д»ҺдјҰзҗҶдёҠе’Ңжғ…ж„ҹдёҠйғҪжІЎжі•и§ЈеҶігҖӮвҖқ

еңЁд»–зҡ„и§ӮеҜҹдёӯпјҢд»Јеӯ•дә§дёҡеңЁе…ЁзҗғиҢғеӣҙеҶ…зҡ„и¶ӢеҠҝеңЁж”¶зҙ§гҖӮеҲҳй•ҝз§Ӣд»Ӣз»ҚпјҢеғҸеҚ°еәҰгҖҒе°јжіҠе°”гҖҒжі°еӣҪзӯүдёңеҚ—дәҡзҡ„дёҖдәӣеӣҪ家пјҢиҝҷдёӨе№ҙжӯЈеңЁж”¶зҙ§д»Јеӯ•ж”ҝзӯ–пјҢжңүзҡ„е®Ңе…ЁзҰҒжӯўд»Јеӯ•пјҢжңүзҡ„зҰҒжӯўе•ҶдёҡжҖ§д»Јеӯ•гҖӮеҢ—дә¬еӨ§еӯҰеҢ»еӯҰдјҰзҗҶдёҺжі•еҫӢз ”з©¶дёӯеҝғеүҜдё»д»»зҺӢеІіеҲҷи®ӨдёәпјҢеә”иҜҘйҖҡиҝҮз«Ӣжі•жқҘ规иҢғеӣҪеҶ…зҡ„д»Јеӯ•иЎҢдёәпјҢвҖңд»Јеӯ•й»‘еёӮжҳҜзЎ®е®һеӯҳеңЁзҡ„пјҢдёҖж—ҰзҰҒжӯўе°ұдјҡеҪўжҲҗй»‘еёӮгҖӮвҖқеңЁй»‘еёӮе·Із»ҸеҪўжҲҗпјҢйңҖжұӮеҚҙдёҚиғҪйҖҡиҝҮе…¶д»–ж–№ејҸи§ЈеҶізҡ„жғ…еҶөдёӢпјҢзҺӢеІіи®Өдёәеә”иҜҘйЎәеә”йңҖжұӮпјҢз«Ӣ法规иҢғпјҢвҖңеҸҜд»ҘйҖҡиҝҮдҝ®и®ўжҜҚе©ҙдҝқеҒҘжі•пјҢеҺ»и§ЈеҶідәәе·Ҙиҫ…еҠ©з”ҹж®–зҡ„дёҖзі»еҲ—й—®йўҳгҖӮвҖқ

(еӣ еҸ—и®ҝдәәиҰҒжұӮпјҢж–ҮдёӯжқҺиҸҒгҖҒйҹ©жҳҺжҜ…гҖҒиҢғй«ҳдёәеҢ–еҗҚ)

и®°иҖ…/йўңжҳҹжӮҰ е®һд№ и®°иҖ…/е‘ЁйӣӘжҖЎ зј–иҫ‘/еҲҳжұЁ |

| |

| | |

.jpg)